Об этом мало говорят в новостях, это редко выходит за стены школы, но именно об этом не понаслышке знают многие дети и подростки. К сожалению, слишком многие...

Речь идёт о травле в коллективе, которую ещё называют «буллинг».

Травля или буллинг — это коллективное преследование одного человека с элементами эмоционального унижения и физического насилия.

Буллинг — возрастное явление и может быть объяснено возрастной психологией. На разных этапах для ребёнка важными бывают различные люди: сначала родители, потом учителя. Лет в 11-12 самыми значимыми становятся сверстники, чувство принадлежности к «своей стае» укрепляет самооценку, позволяет быть принятым в какую-то общность, быть в ней «своим».

У подростковой «стаи» бывают разные интересы. Взрослеющие дети могут вместе учить английский, играть в шахматы. А могут сообща начать нарушать взрослые запреты и проверять ровесников на «слабо». Границы личности в этом возрасте ещё плавающие, зыбкие. Отстаивать своё мнение могут очень немногие. И тогда за компанию можно попробовать сигарету, алкоголь. А можно попробовать кого-то «загнать». Тогда приходит чувство коллективной силы, вседозволенности, крутости.

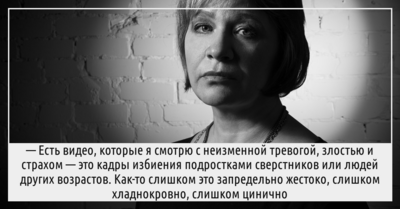

Травля «слабака» может начаться в школе, во дворе, в летнем лагере. От неё не застрахован никто. Начавшись с высмеивания каких-то особенностей, оскорбительных слов, этот неприглядный процесс может приобрести очень широкие масштабы. Жертву могут травить днём и ночью, переходя в виртуальное пространство, когда ребёнок вне зоны доступа мучителей. Затравленного могут начать систематически избивать, портить его вещи, унижать прилюдно.

Что делают учителя?

Учитель может занимать активную позицию — пытаться разобраться в ситуации, разговаривать с участниками конфликта, привлекать к его решению психолога.

Учитель может занимать нейтральную позицию — «вон сколько тетрадей на проверку накопилось, а ещё к комиссии готовиться. Пусть сами разбираются, не убьют же они друг друга».

Учитель может занимать позицию, при которой он сам выступает инициатором конфликта. Такой преподаватель может, испытывая неприязнь к кому-то в классе, отпускать в его сторону едкие замечания, критиковать не только способности к учёбе, но и личностные качества. Дети быстро подхватывают тон учителя и продолжают травлю на свой ещё более жестокий лад.

Кто пострадавшие?

В этой ситуации страдают все. Жертва мучается по понятным причинам. Агрессоры получают опыт ложного «героизма» и безнаказанности. Впоследствие эта модель поведения может стать ведущей в их жизни, разрушая отношения. Страдают дети, которые занимают нейтральную позицию, то есть свидетели травли. Обычно они не решаются выступить против группы «террористов» или рассказать взрослым. Тогда у них возникает чувство вины и бессилия перед грубым натиском сплоченной «стаи». Впоследствие в жизни они могут постоянно выбирать позицию «не высовываться».

Как определить, что над ребёнком издеваются?

У жертвы коллективной травли часто может быть подавленное настроение, приступы плаксивости или раздражительности. Ребёнок не идет на контакт. При прямых вопросах об его отношениях с одноклассниками уходит от ответа, прячет взгляд.Он может начать плохо учиться и прогуливать занятия. Часто могут появляться выдуманные причины для того, чтобы не ходить в школу. На теле и лице можно обнаружить царапины, повреждения, синяки. Что-то происходит с его личными вещами: одеждой и школьными принадлежностями. Они начинают «теряться» и «рваться». В запущенных случаях будут наблюдаться проблемы с аппетитом, сном. Даже у взрослого ребенка может появиться энурез.

Чего не делать?

1. Не пускать ситуацию на самотёк. Она как беременность — сама по себе не рассосётся. Сами дети ситуацию не «разрулят». На это у них пока нет ни умений, ни инструментов, ни даже мотивации.

2. Не рассказывать как тому, кого преследуют, плохо. В таких групповых процессах жалость как чувство рудиментируется. «На обиженных воду возят», — скорее здесь работает это правило. И призывы к жалости вызовут новую волну насмешек и издевательств.

3. Не предлагать жертве найти в своём поведении то, чем он провоцирует агрессию, дескать, сам виноват. Факторы, к которым цепляются подростки могут быть выбраны совершенно случайно. В очках — получишь за это, без очков — тогда держи за это.

4. Не предлагать «быть мужиком!», «дать сдачи», «подкараулить их по одному». Такими советами мы показываем, что физическое насилие — это основной способ коммуникации. Вопрос только в том, у кого крепче кулаки. И насилие в этом случае порождает насилие. То есть, даже если мы прекратим его насчёт одного ученика, коллектив выберет другого «слабака».

5. Не читать долгих нотаций визгливым или нудным тоном. Дети и подростки в такие моменты хорошо умеют отключаться. Тогда информация не усваивается совсем.

Что делать?

1. Вмешаться и любым способом прекратить насилие. Пусть эта инициатива исходит от учителя, школьного психолога, в крайнем случае от завуча или директора.

2. Приучать ребенка рассказывать в семье не только об оценках, но и об общении со сверстниками: что там происходит, о чём они говорят, о чём спорят.

3. Определить для группы, что они делают. «Насилуют, травят, издеваются», а не «играют, дразнят, балуются». Разъяснить суть явления взрослыми словами.

4. Подавать пример поведения в конфликте. Разъяснять, как из подобной ситуации можно выйти. Родители могут позволить детям присутствовать при решении какой-либо проблемы между мамой и папой. Здесь ребёнок может увидеть образец грамотного выхода из ссоры.

5. Быть искренним. Если вы возмущены, расскажите о возмущении и аргументируйте свои чувства.

6. Работать не с отдельными детьми, а с группой в целом, потому что общеприщзнанный факт, что буллинг — болезнь группы, всей системы, где это происходит. «Ремонтировать» тоже нужно систему.

7. Идти с ребёнком, который подвергся травле, к психологу, чтобы определить, каковы последствия травмы и что с этим можно сделать.

И последнее. Возникновение таких ситуаций, возможно, не было бы столь частым и болезненным, если бы в современном социуме не было столько агрессии. А она везде — агрессивная риторика популярных передач, культ «крутых парней» в неформальных сообществах, всё большая милитаризированность общества. Возможно, об этом тоже стоит задуматься.